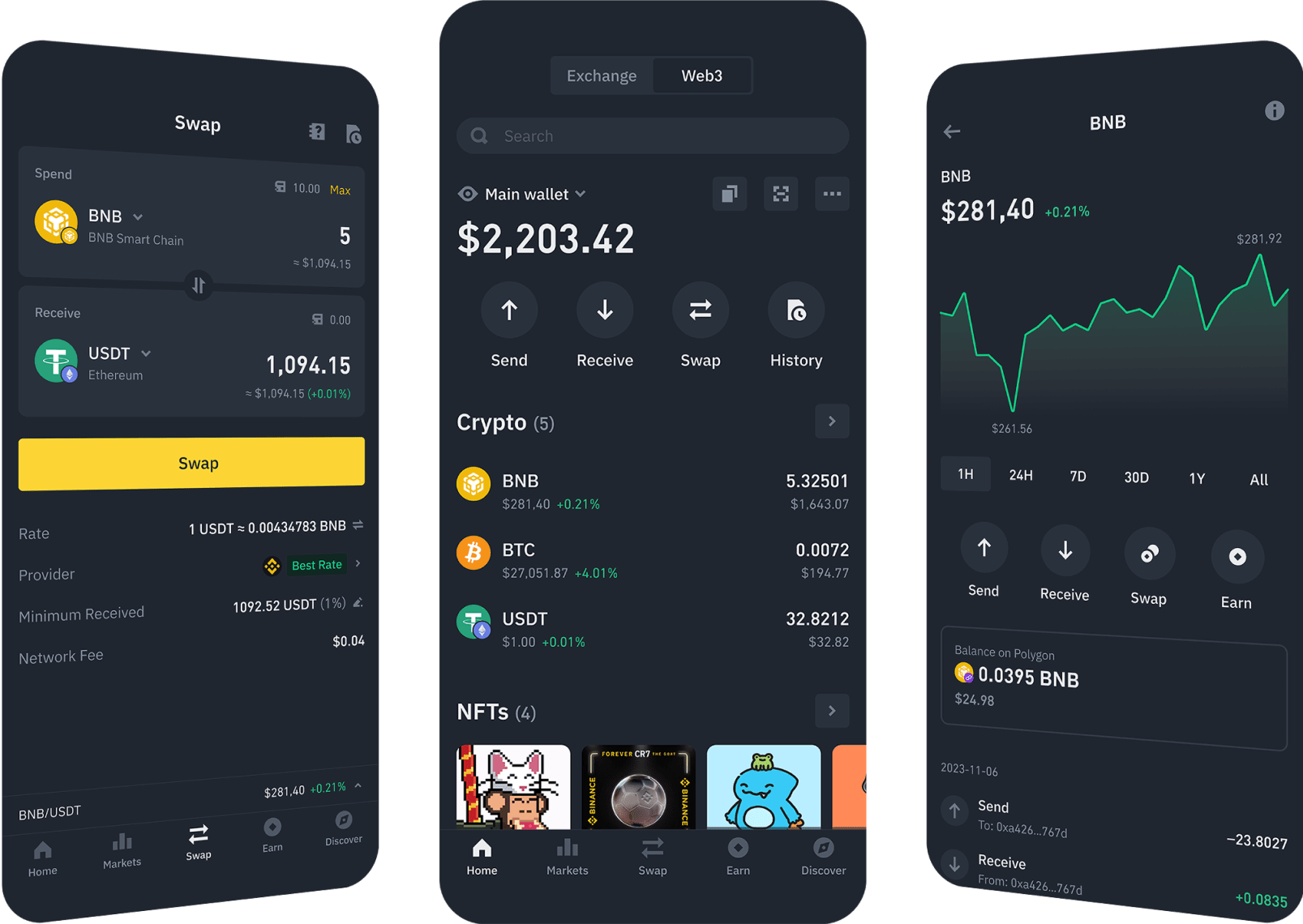

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在币圈交易中,“插针” 是令投资者心惊胆战的常见现象 —— 价格短时间内突然大幅偏离正常区间,形成类似 “针状” 的 K 线形态后迅速回归。这种异动背后,既有市场特性的驱动,也掺杂着人为操纵的影子,成为币圈生态中难以回避的话题。

从市场本质来看,加密货币缺乏监管、流动性不均的特性为 “插针” 提供了土壤。相比传统金融市场,币圈多数交易平台对资金门槛和交易规则的限制较宽松,部分中小型平台甚至存在深度不足的问题。当大额订单突然涌入时,很容易引发价格剧烈波动。例如,某山寨币在日均交易额不足 100 万美元的平台上,若出现 10 万美元的单笔卖单,可能瞬间将价格砸低 20% 以上,形成 “下插针”,而随后的买单又能快速拉回原价,完成一次低成本的市场扰动。

更关键的是,“插针” 往往成为部分参与者的获利工具。庄家或大资金持有者通过 “插针” 触发杠杆交易的止损机制,实现 “多空双杀”。当价格突然暴跌时,做多的杠杆账户会因保证金不足被强制平仓,庄家可低位接盘;随后快速拉涨,又能触发做空账户的止损,再次收割利润。这种操作在合约交易盛行的币圈尤为常见,2023 年某主流币种单日插针幅度达 15%,导致超过 5 亿美元的杠杆仓位爆仓,背后便是大资金精准利用规则的结果。

此外,“插针” 还可能被用于制造市场恐慌或虚假信号。在行情胶着期,突然的价格异动会干扰散户判断,迫使他们在非理性情绪下交易,而操纵者则趁机完成筹码交换。部分平台甚至存在 “恶意插针” 嫌疑,通过修改数据或纵容异常订单,为特定群体创造获利空间,这也是监管机构对加密货币交易平台加强审查的重要原因。

不过,“插针” 并非币圈独有,只是在缺乏约束的环境中更为频发。随着监管收紧和市场成熟,头部平台通过引入做市商、提高保证金要求等方式减少极端波动,但彻底消除 “插针” 仍任重道远。对于投资者而言,认清其背后的操纵逻辑,避免过度杠杆交易,才能降低被 “插针” 伤害的风险。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。