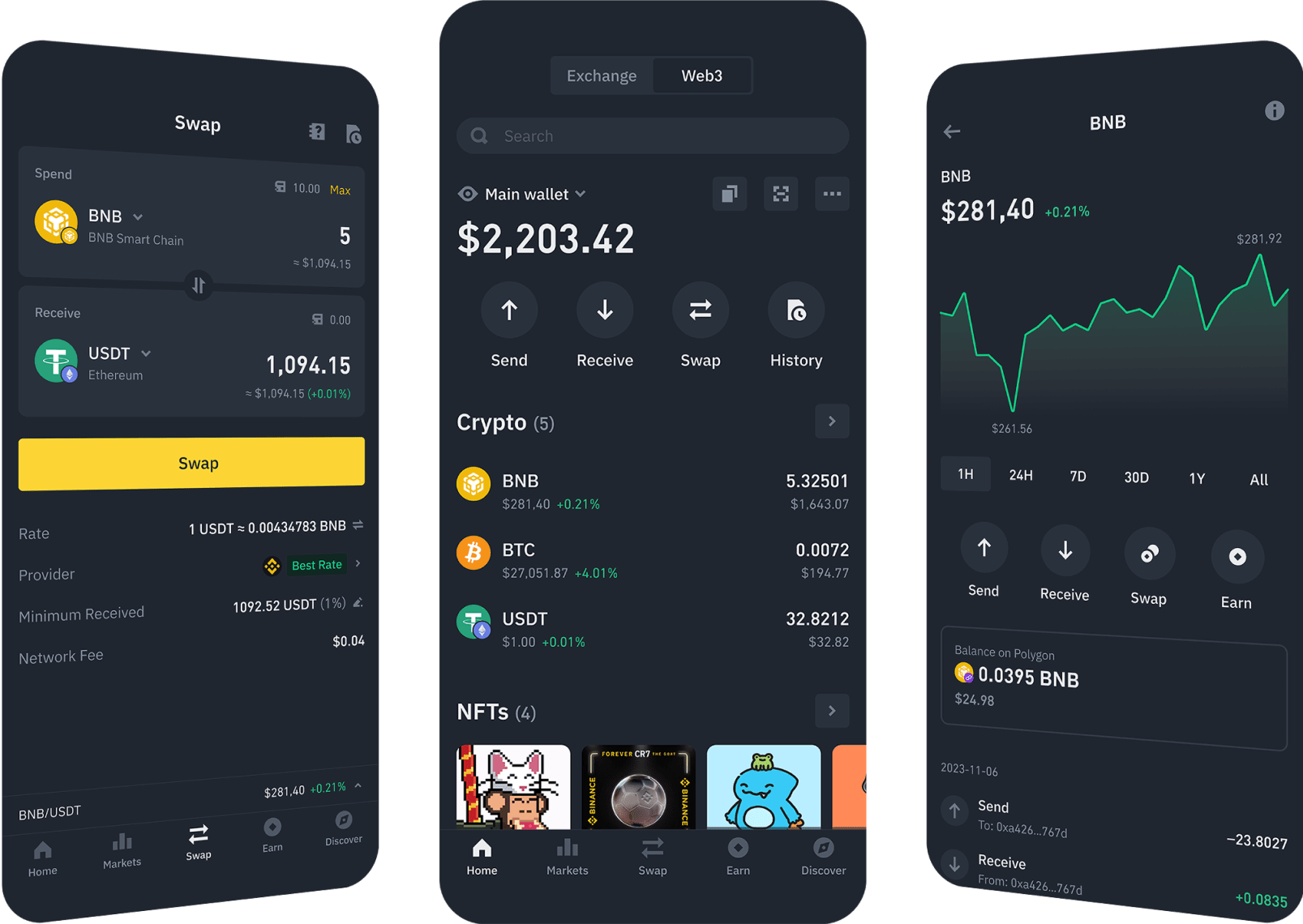

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

以太坊流通总量已突破 1.1 亿枚大关。这一数字并非静态不变,而是随着以太坊网络的发展持续演变。早期,以太坊在创建之初,通过区块奖励机制向矿工分配 ETH,每个区块产出 2 个 ETH,同时 100% 的交易费归矿工所有,这促使大量 ETH 流入市场,推动流通总量稳步增长。

然而,随着以太坊生态的成熟与升级,流通总量的增长趋势发生了显著变化。2021 年的 “伦敦升级” 引入了 EIP - 1559 提案,带来了重大变革。在此机制下,每笔交易产生的基础费用被直接销毁,而非分配给矿工。这一举措使得交易越活跃,ETH 的销毁量就越大,从而有效抑制了流通总量的增长速度。自该提案实施以来,以太坊已多次因 DeFi 热潮、NFT 牛市等链上活动的爆发,短暂进入通缩状态,即销毁的 ETH 超过新发行的 ETH,导致流通总量实际减少。

2022 年的 “合并” 升级同样意义深远。以太坊从工作量证明(PoW)机制转向权益证明(PoS)机制,增发率从 PoW 时代的每年 4% 锐减至如今的 0.67%,远低于比特币的 0.83%。在 PoS 机制下,验证者通过质押 ETH 来验证交易,并获得质押收益作为奖励,而非像 PoW 机制下的矿工那样获取固定的区块奖励。这种转变不仅大幅降低了新 ETH 的发行速度,还使得更多 ETH 被锁定在质押合约中,进一步减少了市场上的流通量。截至目前,超过 3200 万枚 ETH 被质押,占总量的相当比例,且质押率还有望随着以太坊技术路线图中验证者经济的优化进一步提升,这将持续对流通总量产生下行压力。

从市场影响角度看,流通总量的变化直接关联着 ETH 的供需关系与价格走势。当流通总量因销毁机制和质押锁定而减少时,在需求不变或增长的情况下,ETH 的稀缺性增加,推动价格上升。例如,2025 年年中以来,随着机构投资者大量囤积 ETH,加上以太坊生态内应用场景不断拓展,对 ETH 的需求持续攀升,而流通总量在各种机制作用下增长受限,使得 ETH/BTC 汇率近四个月上涨超过 50%,分析师预测可能继续上涨 30%。此外,一些机构通过将 ETH 纳入资产负债表,进一步影响了市场对 ETH 的供需预期。如 SharpLink 通过私募股权与场内发行组合拳,累计购入超 28 万枚 ETH,超越以太坊基金会成为全球最大 ETH 机构持有者,其将 95% 的 ETH 储备质押获取收益,这一行为不仅影响了 ETH 的市场流通,还为其他机构提供了新的投资策略参考,带动更多机构参与 ETH 的储备竞赛,进一步改变了市场的供需格局。

监管环境也对以太坊流通总量有着间接影响。不同国家和地区对虚拟货币的态度差异较大,部分地区的监管政策限制了以太坊相关业务的开展,这可能影响新 ETH 的发行以及 ETH 在市场上的流通速度。例如,某些国家要求对虚拟货币交易进行严格监管,限制了新投资者的入场,从而间接影响了 ETH 的流通与交易活跃度。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。