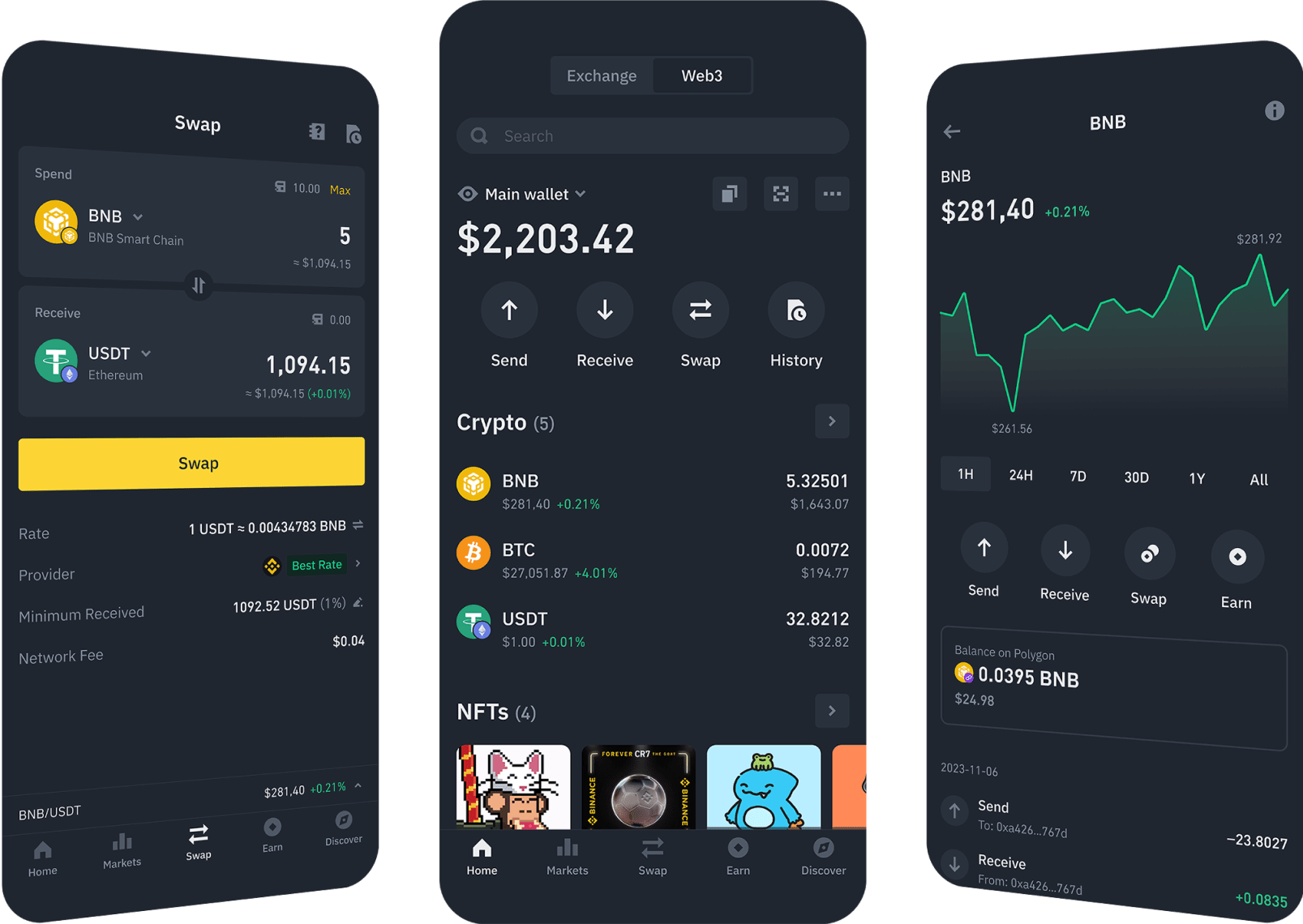

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在区块链技术的分类体系中,公链以去中心化、公开透明、无需许可即可参与等特性为核心标志。那么,海博协议是否属于公链?从技术架构与功能定位来看,海博协议并非典型意义上的公链,而是依托公链生态运行的应用型协议,二者在核心属性上存在显著差异。

公链的核心特征是拥有独立的区块链底层网络,具备完整的共识机制、账本系统和节点网络,任何节点都可自由加入并参与数据验证,例如以太坊、比特币区块链均为典型公链。而海博协议并未构建独立的底层区块链,其运行依赖于现有公链(如以太坊、BSC 等)的基础设施,通过智能合约在公链上实现特定功能。这意味着它不具备独立的区块生成、共识维护能力,节点网络也完全依托于所部署的公链,因此不符合公链 “拥有独立底层网络” 的核心定义。

从功能定位来看,海博协议聚焦于特定应用场景,如供应链金融数据存证、跨境贸易信息溯源等,通过标准化的智能合约模板简化企业上链流程,属于 “应用层协议”。而公链作为底层基础设施,旨在为各类应用提供通用的区块链服务,二者如同 “操作系统” 与 “应用软件” 的关系 —— 公链是承载应用的平台,海博协议则是运行在平台上的工具。

不过,海博协议具备部分类似公链的特性,例如其部署在公链上的智能合约代码公开可查,数据一旦上链便不可篡改,且任何符合条件的企业或机构都可接入使用,体现了一定的开放性。但这种开放性源于其所依托的公链,而非自身具备公链的去中心化治理机制 —— 海博协议的规则迭代仍由核心团队主导,缺乏公链 “社区共治” 的特征。

综合来看,海博协议并非公链,而是基于公链开发的应用型协议,其价值在于降低企业使用区块链的门槛,而非构建底层基础设施。对于用户和开发者而言,明确这一属性有助于更好地理解其功能边界:海博协议无法替代公链的底层支撑作用,但能在公链生态中提升特定场景的应用效率,二者相辅相成,共同推动区块链技术的落地与普及。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。